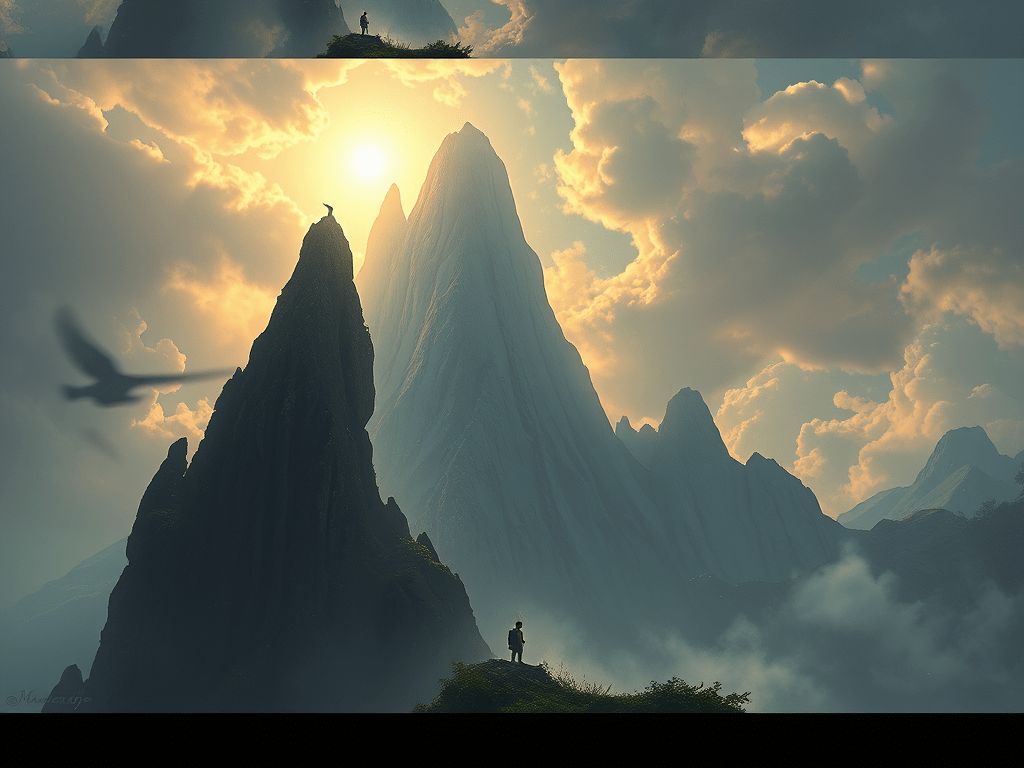

Pangeran kecil melanjutkan perjalanannya melintasi Bumi yang luas dan sunyi. Setelah melewati gurun tandus dan bunga kecil yang penuh keteguhan, ia tiba di sebuah pegunungan yang menjulang tinggi, puncaknya menusuk langit, tertutup awan-awan yang berat. Batu-batu besar berdiri membisu, seolah-olah mereka adalah para penjaga rahasia zaman yang sudah lama terkubur.

Di hadapan gunung-gunung itu, Pangeran kecil merasa lebih kecil dari sebelumnya. Ia mendongak, matanya menelusuri kemegahan yang terasa dingin dan tak tergoyahkan. Di sana, ia merasa seperti berada di ujung dunia, jauh dari mawar yang dicintainya, jauh dari planet mungil tempat hatinya tertambat.

Ia mulai mendaki, langkah kakinya kecil namun penuh keteguhan. Angin pegunungan menyentuh wajahnya, membawa bisikan-bisikan yang tak dapat ia pahami. Saat ia sampai di lereng yang tinggi, ia berteriak sekuat tenaga, suaranya menggema ke seluruh lembah yang sunyi.

“Selamat pagi!” serunya, berharap ada seseorang yang akan menjawab.

Namun, yang ia dengar hanyalah gema suaranya sendiri yang kembali, mengulang kata-kata itu dengan nada dingin dan tanpa emosi:

“Selamat pagi… selamat pagi… selamat pagi…”

Pangeran kecil tertegun. Ia mencoba lagi.

“Siapa kalian?” teriaknya.

Dan lagi-lagi, hanya pantulan suaranya sendiri yang kembali:

“Siapa kalian… siapa kalian… siapa kalian…”

Kesedihan menjalari hatinya. Gunung-gunung itu hanya memantulkan suaranya tanpa memberi jawaban. Mereka tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki cinta, hanya kehampaan yang tak henti-hentinya mengulang apa yang diberikan padanya.

“Betapa anehnya planet ini,” gumamnya pelan, “di mana manusia hanya bisa mendengar gema dari diri mereka sendiri.”

Ia merenung, menyadari bahwa manusia sering kali hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, suara yang lahir dari diri sendiri, tanpa mendengarkan apa yang sebenarnya ada di luar hati mereka. Gunung-gunung itu menjadi cermin kesepian—sebuah dunia di mana seseorang bisa berteriak, namun hanya menemukan pantulan dari keheningan yang sama.

Dengan mata sayu, ia memikirkan planet kecilnya, tempat di mana suara mawar begitu nyata, begitu hidup, meski terkadang menyakitkan. Di sana, ia mendengar lebih dari sekadar gema; ia mendengar cinta yang rumit namun tulus, sebuah suara yang berbeda dari dirinya sendiri.

“Di planetku,” pikirnya, “ketika aku berbicara, mawar itu menjawabku. Ia mungkin keras kepala, tetapi ia hidup. Di sini, hanya ada batu yang tak mengerti.”

Pangeran kecil menghela napas dalam-dalam. Ia merasa sepi di tengah ketinggian yang memukau ini. Keindahan gunung-gunung itu dingin dan tak tersentuh, berbeda dengan kehangatan kecil yang ia tinggalkan di rumahnya.

Ia turun perlahan, meninggalkan gunung-gunung yang penuh gema, membawa serta pelajaran pahit namun penting: bahwa jawaban sejati tidak selalu datang dari tempat yang megah, tetapi dari hati yang terbuka dan bersedia mendengarkan.

Langkah-langkahnya kecil, tetapi hatinya penuh dengan kerinduan yang lembut—kerinduan untuk mendengar suara yang bukan sekadar pantulan dirinya sendiri, melainkan suara yang datang dari cinta dan pengertian yang hidup. ***

Tinggalkan komentar